Cortar cabeza, cortar cola, apartar el tronco. Cortar cabeza, cortar cola, apartar el tronco.

El golpeteo maquinal de los cuchillos sobre los tablones de madera de unos 200 obreros, cada uno de ellos envuelto en una bolsa negra que hace las veces de delantal, inunda la nave principal de una planta procesadora de sardinas en Guaca, tradicional pueblo pesquero del estado Sucre, en el Oriente de Venezuela.

Los pescadores atracan sus embarcaciones rebosantes de pescados aún brillantes, que descargan por baldes sobre el estrecho muelle de un galpón de baldosas blancas y techos de acerolit, construido sobre la costa a la que baña un mar color plomo y de olores sulfurosos. Las centrífugas se activan para descamar cada cargamento mientras algunos empleados, calzados con botas de goma, limpian con mangueras la sangre y las vísceras arenosas de los peces que acaban de cercenar.

“Vamos, vamos”, grita el capataz en otro almacén, con paredes sin ventanas y piso curtido, tratando de imponerse sobre un reguetón a todo volumen que marca la disección monótona, aunque vigorosa, de miles de sardinas al unísono. También apuran el proceso otros obreros de ropas ajadas en un galpón contiguo de tabiques de madera y techos de zinc que, al igual que todas las plantas, se construyó a orillas de lo que fuera la playa de Guaca, donde reciben de forma directa la mercancía pesquera para procesar, empacada en hielo y luego transportarla hasta las enlatadoras de esta región costera.

El bullicio en los galpones y rancherías, el traqueteo de las máquinas, y las rondas constantes de los supervisores del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MinPesca), son signos de que es época de zafra y no hay tiempo que perder. En cuestión de dos semanas comienza la veda que se extenderá por tres meses, período en el que ningún pescador artesanal podrá lanzar sus redes para capturar la sardina, como tampoco la podrán procesar las plantas.

La prohibición de pescar sardina (Sardinella aurita) entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo de cada año forma parte de una serie de regulaciones para la protección y aprovechamiento de este ”recurso hidrobiológico”, contempladas en la resolución DM/N°043-17 del MinPesca, publicada en Gaceta Oficial en diciembre de 2017, en la que también se incluyen la exigencia de una talla mínima de captura de 19 centímetros y la obligación de seguir horarios predeterminados de pesca.

La normativa declara «expresamente prohibida la exportación del recurso hidrobiológico sardina (Sardinella aurita)», como se lee en su texto. Los efectos de esa prohibición se hacen sentir, por ejemplo, en la ausencia de la sardina entre las 24 especies marinas del Catálogo de Oferta Exportable 2024 y 2025, emitido por el Ministerio de Pesca y Acuicultura junto al Banco de Comercio Exterior (Bancoex), para ofrecer los recursos hidrobiológicos del Caribe venezolano al mercado internacional.

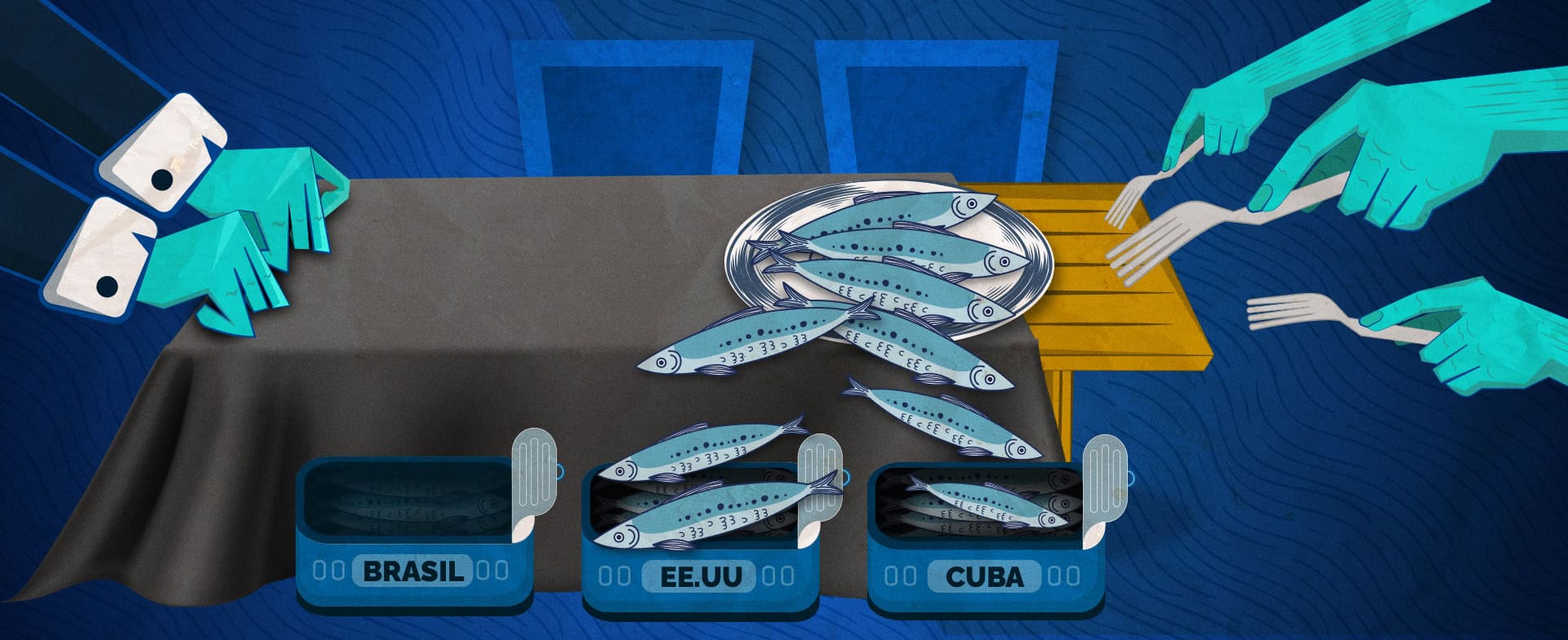

Pero bases de datos de comercio internacional como Comtrade de las Naciones Unidas, Panjiva, Importgenius y 52wmb, revelan otros manejos de este recurso que contravienen tal impedimento. Los reportes de exportación certifican de manera inequívoca que Venezuela sí está vendiendo sardinas a otros países, al menos desde 2021, según esas fuentes. Y que el principal destino de esas exportaciones es un aliado político clave de la autodenominada Revolución Bolivariana: la Cuba castrista.

Exportaciones submarinas

Tanto la veda de la pesca de la sardina por temporadas, como la prohibición de su exportación, no obedecen a un capricho. Ambas, adoptadas en 2017, fueron medidas de urgencia necesarias para contrarrestar la drástica caída en la pesca de sardinas que se registra en el Caribe venezolano a partir de 2005.

Amén de su importancia en el ecosistema marino, la sardina representa además la más importante fuente de proteína animal a bajo costo para los venezolanos. Constituye el principal alimento en el mar de otros pescados comerciales como el carite, la sierra, la caballa y el jurel, y se utiliza como carnada en la pesca del pargo, del mero y del atún, todas especies de gran valor comercial. Con la sardina se produce, además, la harina de pescado que se utiliza como alimento en la industria camaronera que, con ventas por 246 millones de dólares en 2023, pasó a ser uno de los principales rubros de exportación de Venezuela.

Pero desde 2005 se desarrolla lo que muchos expertos identifican como la “crisis sardinera”, generada por la sobrepesca de la especie, los cambios de temperatura de las aguas y la disminución de la fertilidad acuática regional.

La última cifra de la producción nacional anual de sardina en Venezuela se publicó hace dos años. En el primer semestre de 2023, se pescaron casi 29.000 toneladas métricas de sardinas, 15% más de lo que se registró el año anterior. Pero representó apenas un 15% de las 200.000 toneladas métricas registradas en 2005.

Como parte de esas medidas estratégicas de conservación de la especie y de sostenibilidad de su explotación, la pesca de la sardina se reservó de manera exclusiva a los pescadores artesanales y de subsistencia, así como sus asociaciones comunitarias, por el artículo 21 de la Ley de Pesca de 2001 (con reformas en 2008, 2014 y 2022). Hasta marzo de 2025, la reserva laboral pesquera dedicada a la sardina estaba conformada por más de 5.000 pescadores, según informó el titular de MinPesca, Juan Carlos Loyo. Estos trabajadores del mar se organizan desde 2017, con la creación del MinPesca, en los llamados Consejos de Pescadores y Acuicultores (Conppa), que deben reportar sus actividades al Instituto Nacional de Pesca (Insopesca), adscrito al ministerio.

Pero con sigilo y de la noche a la mañana, mientras el mismo ministro Loyo proclamaba a la sardina como “la reina madre de los peces más preciados en nuestra biodiversidad”, Venezuela abandonó su cautela en la gestión de la especie, al menos en lo que respecta al interdicto sobre la exportación de sardinas.

El país exportó 1.932 toneladas de sardinas, equivalentes a poco más de un millón de dólares, entre enero de 2021 y agosto de 2024, según la plataforma de comercio internacional Importgenius; se trató de apenas una fracción de la producción nacional.

Importgenius también registra 42 envíos en cuestión de dos años y medio a nombre del Ministerio de Alimentación y otras seis compañías privadas, de las que al menos tres (Consorcio Vista al Mar C.A., Perla del Sur C.A. y Los Roques 2014 C.A,) firmaron alianzas de cooperación con el Ministerio de Pesca en enero de 2017 para aumentar la capacidad de algunas plantas pesqueras. Un objetivo que debía traducirse en una mayor fabricación de enlatados para incorporarlos a la oferta de las cajas de alimentos subsidiados del programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Ministerio de Pesca anunció en 2017 que seis empresas, entre privadas y extranjeras, en alianza estratégica con el gobierno, harían una inversión de 463 millones de dólares y 294.000 millones de bolívares (unos 27 millones de dólares al cambio oficial de la época) para recuperar nueve Unidades de Producción Social Pesquera (UPSA) en los estados Zulia, Sucre y Nueva Esparta.

Del grupo de exportadores de sardinas, el Ministerio de Alimentación es el que registra mayor número de envíos al exterior: 1.233 toneladas de sardinas en lata, valoradas en 180.051 dólares, o 63,8% de los despachos, siempre según Importgenius.

Esas exportaciones tienden a concentrarse en un destino: Cuba. Hasta 2024, la nación antillana ha recibido 73% del total de las ventas de sardinas venezolanas en el mercado internacional.

Entre las empresas privadas que aparecen en los reportes de exportaciones, despunta el Consorcio Vista al Mar C.A., compañía que, a pesar de la vigencia de las sanciones impuestas por Washington, exportó 394 toneladas para Estados Unidos, principal comprador de sardina en el mundo. Consorcio Vista al Mar también vendió una tonelada a España, el país de la Unión Europea que más consume sardina.

Sus propietarios, las firmas Corporación Friport y Constructora El Yaque, junto con los socios, Victor Manuel Martins Alfaiate, Carlos Manuel Martins Guerra, Carlos Enrique Guruceaga Rodríguez y Oscar Augusto de Guruceaga López, figuran de manera destacada entre los empresarios del llamado “turismo socialista” en el estado Nueva Esparta.

También mediante el citado convenio con el MinPesca, el Consorcio Vista al Mar asumió en 2017 la recuperación de tres unidades de producción: el Consorcio Pesquero Islamar, la UPSA Julián Marcano y la Planta Procesadora Sardinas, todas de Nueva Esparta.

En sus instalaciones en el puerto de El Guamache, en el sureste de la isla de Margarita, se celebró en mayo del año pasado la jornada de trabajo llamada La Economía Productiva de la Venezuela Azul, en la que estuvieron presentes Nicolas Maduro, su esposa, Cilia Flores, y el ministro Juan Carlos Loyo. El titular de Pesca y Acuicultura -quien no mencionó cifras, sino porcentajes- declaró que, en los primeros cuatro meses de 2024, la captura de sardinas había aumentado 72%, mientras que la capacidad de enlatarlas subía 70%. Dijo que el aumento de la producción sardinera formaba parte de la “revolución acuícola”. En aquella ocasión, el ministro enumeró las especies de pesca y acuicultura que integraban la oferta exportable. Pero no nombró la sardina.

Perla del Sur C.A. es otra empresa en El Guamache que ha exportado 176 toneladas de sardinas enlatada a Cuba en dos envíos, entre enero y febrero de 2024. Esta compañía produce enlatados de sardina con la marca El Faro, que estuvieron en las cajas CLAP al menos hasta 2020. Con el convenio de enero de 2017, le asignaron el desarrollo de la Unidad de Producción Social (UPSA) Jesús ‘Chu’ Melchor.

Una nota del canal oficialista VTV anunciaba en octubre de 2020 que el propósito de estas alianzas estratégicas era el “fortalecimiento del Plan Proteico Nacional de Pesca y Acuicultura”. En el caso de Perla del Sur, le asignaron la recuperación de la UPSA Jesús ‘Chu’ Melchor en Margarita para producir 4.800 toneladas de sardina en lata al mes y 1.000 toneladas mensuales de troncos de sardina congelada para su distribución nacional a través de los CLAP.

La Compañía de Pesca Güiria (Copegui), empresa registrada en 1999 en el puerto principal de Cumaná, capital del estado Sucre, exportó 48 toneladas de sardinas por 9.600 dólares en 2021, según Importgenius.

En Guaca, la localidad al noreste de Cumaná donde empieza este relato, se encuentran dos firmas procesadoras de sardinas de un grupo familiar, que comercializan la marca Los Roques. Las dos aparecen como exportadoras: Los Roques 2014 C.A., envió 54 toneladas a Brasil por un valor de 61.272 dólares en agosto de 2024. Esta empresa, propiedad de Andy José Bellorín Ramos y Buena Ventura Ramos Zabala, asumió el desarrollo de la UPSA Luisa Cáceres de Arismendi en Sucre, tras firmar el acuerdo con el MinPesca en 2017. La otra, Inversiones Buenaventura 2014, en junio de 2024 exportó 22 toneladas valoradas en 21.254 dólares, según Importgenius.

También desde Guaca, pero de otro propietario, Productos Piscícolas Propisca S.A. exportó en enero de 2024 cuatro toneladas valoradas en 24.108 dólares a Estados Unidos, según Importgenius. Desde la carretera Guaca-Carúpano se aprecia el letrero grande de esta empresa, fundada en 1974 y adquirida después por Khaled Khalil Majzoub, contratista de vieja data del gobierno bolivariano junto a su hermano Majed. Le acompañan en la directiva Julio César Rodríguez Salazar y Jihd Nassif Hazime, habituales en el entorno de los Khalil. Si bien aparece como la firma que exportó desde Venezuela la menor cantidad de sardinas entre las seis empresas mencionadas y el Ministerio de Alimentación, fue, en contraste, la que vendió a mayor precio.

Se entregó una carta de solicitud de información al Ministerio de Alimentación en su sede de la avenida Andrés Bello en Caracas. También se intentó obtener por correo electrónico la versión de las empresas exportadoras Consorcio Pesquero Vista al Mar, La Perla del Sur, Los Roques 2014, Compañía de Pesca Güiria (Copegui), Inversiones Buena Ventura 2014 y Productos Piscícolas Propisca. Pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta de ninguno de los interpelados.

Cardúmenes en fuga

Como se ha dicho, la sardina tiene un sitio relevante en las mesas de los sectores de menor poder adquisitivo en Venezuela, un rol que ha cobrado mayor importancia tras el establecimiento de la crisis socioeconómica y humanitaria.

Tal vez consciente de ello, el ministro Juan Carlos Loyo aseguraba, en la misma alocución de marzo pasado que se cita en este texto, en ocasión del Día del Pescador y Acuicultor Artesanal, que la sardina sirvió de escudo para resistir “los misiles del imperialismo, cuando nos quitaron el 99 % de ingresos”, en alusión a las sanciones internacionales.

Tan reciente como el pasado 12 de abril, el Ministro de Alimentación, mayor general Carlos Leal Tellería, colgó en su cuenta de Instagram un post con una foto junto a la Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro Juan Carlos Loyo, anunciando el Operativo Venezuela Come + Pescado, que se suma a campañas anteriores como Venezuela come Pescado y La Caravana de la Sardina, que procuraban incentivar el “consumo exclusivo nacional” de esta proteína pesquera.

Sin embargo, detrás de la retórica, el consumo no era “exclusivo nacional”: contra la propia normativa oficial, se estaban realizando exportaciones.

“Es inaceptable que desde un país con altos niveles de desnutrición y crisis alimentaria se esté exportando la principal proteína animal y la de precio más accesible para los venezolanos”, sostiene el oceanógrafo y experto en pesca de la Fundación Caribe Sur, Juan José Cárdenas, al ser consultado sobre esta paradójica realidad.

La sorpresa de Cárdenas coincide con la de otros expertos consultados por Armando Info para este reportaje.

“En las peores hambrunas de la historia de la humanidad, los gobiernos de algunos países hambrientos continuaron exportando alimentos. En Venezuela no hemos registrado una escala de hambruna semejante durante esta emergencia, pero no extrañaría que esa [la exportación de alimentos en medio de una crisis] fuera la situación con la sardina, lo que resulta más grave ante la persistencia de altos índices de anemia en la población”, comenta una experta en nutrición que pidió mantener su identidad en reserva.

La especialista cita dos ejemplos: uno corresponde a la gran hambruna china de 1959 a 1961, considerada como la peor tragedia por hambre de la historia de la humanidad que produjo, según sea la fuente, entre 15 millones y 55 millones de muertes. Un estudio de la Universidad de British Columbia en Canadá y la Universidad Nacional de Singapur sostuvo que la continuidad en la exportación de granos durante ese período fue la responsable directa de 30 millones de muertes. Otro tanto ocurrió durante la histórica hambruna de la papa en Irlanda, entre 1845 y 1849; las exportaciones agrícolas de Irlanda a Gran Bretaña siguieron, mientras el hambre hacía estragos en la isla y empujaba a cientos de miles de irlandeses a emigrar.

Guardando las distancias, la situación en Venezuela muestra algunas similitudes. La última encuesta de la Plataforma HumVenezuela (febrero 2025), que hace seguimiento de la emergencia humanitaria compleja en el país, indica que siete de cada diez venezolanos deben recurrir a estrategias alternativas para obtener alimentos, mientras aumenta el número de personas que permanecen días enteros sin comer. El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), registra una prevalencia de la anemia de 24% entre mujeres venezolanas de 15 a 49 años de edad, por encima del promedio latinoamericano (17,2%), así como del valor del mismo indicador en Venezuela en 2012 (21%). Contra cualquier sentido común, las exportaciones de sardinas arrancaron en ese período.

Esas tendencias se difuminan y vuelven misteriosas en la oscuridad creciente de la información estadística en Venezuela. Hoy no se conoce cuál es en realidad el consumo nacional de sardinas, lo que, a su vez, supone que no hay manera de saber si queda un excedente de producción nacional que pueda destinarse a la exportación.

El último informe sobre la evolución y consumo de alimentos data de 2018 y fue realizado no por un ente oficial, sino por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB), que registró una caída en el consumo de la sardina enlatada desde 3,25 kilos en 2004 a 1,89 kilos per cápita anuales en 2017. El mismo estudio detectaba otra tendencia: mientras la producción per cápita de sardinas enlatadas caía 79% entre 1994 y 2014, las importaciones de esta misma presentación crecieron 994% durante ese período.

Lejos de naufragar en este mar de contradicciones, el gobierno no se inmuta al jactarse de la renovada actividad exportadora. En octubre de 2020, apenas tres años después de la promulgación de la veda, el propio Nicolás Maduro anunció que Venezuela había colocado productos del mar en el mercado internacional, incluyendo sardinas. Agregó que así se conseguiría “captar divisas para invertirlas en el proceso de modernización de todo el sistema de pesca del país”.

En agosto de 2023, el presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), almirante Jorge Tajan, aseguró que la Planta Procesadora Mar Caribe Group C.A., ubicada en el sector Los Conejeros, municipio García del estado Nueva Esparta, no sólo estaba produciendo casi 29.000 toneladas de sardina, sino que también las exportaba a Europa y Norteamérica. “Es parte de las estrategias para impulsar y fortalecer la actividad económica del país”, justificó.

Crecer sin números

La ensenada de El Morro de Puerto Santo ofrece una de las vistas más pintorescas de la carretera que conduce de Carúpano a la Península de Paria, extremo oriental del estado Sucre. Los peñeros, con techos de madera y mediano calado, flotan en la playa de este pueblo pesquero fundado en los años 40 del s.XX a raíz del auge de la pesca sardinera. Aguardan para zarpar al este, rumbo a la plataforma de las Guayanas, en el océano Atlántico, muy lejos de la antes fecunda Zona Económica Especial de Venezuela.

La idílica estampa resulta engañosa, por lo demás. Son muchas las máquinas -como llaman los lugareños a las embarcaciones con las que pescan sardinas- que permanecen ancladas al lado del muelle por falta de combustible. Otras tantas, cierto, siguen en altamar.

“Ayer estuvo buena la faena, pero hoy parece que no tanto. Es media mañana y aún no regresan con la sardina”, cuenta un pescador dedicado hace más de 30 años al oficio, entrevistado por Armando Info y el Centro Pulitzer durante una visita al Morro de Puerto Santo a finales de noviembre de 2024.

Conocida es en la región la rivalidad competitiva entre el Morro de Puerto Santo y Guaca. Pero desde que estalló la llamada crisis de la sardina en 2005, se ha agudizado. Al igual que las viviendas de Guaca, las construcciones de este pueblo de calles estrechas son precarias. En la orilla donde caen las aguas de cañerías, zamuros y pelícanos se pelean por igual las sobras de las canastas que descargan los pescadores. Todos se quejan por la falta de combustible y la caída de las capturas en los últimos años. “La producción ha bajado. La sardina de Guaca la están arrimando a Guaca. No quieren nada de por acá”, se lamentan en el Morro de Puerto Santo.

El ministro de Pesca y Acuicultura insiste en que la pesca de la sardina ha crecido en los últimos años, pero no presenta cifras comparativas que respalden la afirmación, solo porcentajes. En enero de 2025 aseguró que la industria de sardinas había crecido 47 % en 2024, dando lugar a más de 30 empresas y 47 marcas nacionales que garantizan la “soberanía alimentaria”.

La cifra más reciente de producción anual de sardinas en Venezuela data de 2023. El propio Nicolás Maduro aseguró que el primer semestre de ese año se capturaron 28.938 toneladas de sardinas, lo que habría representado un aumento de 15 % en comparación con el año anterior.

Pero ese volumen de producción se ubica por debajo del promedio anual que extraoficialmente se viene registrando desde 2005, el Annus horribilis de la crisis sardinera en Venezuela. Desde entonces, expertos como los del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente (UDO) advierten que “el stock sardinero se encuentra en peligro”.

De 1973 a 2022, la producción de sardina sumó entre 800.000 y un millón de toneladas métricas anuales, reporta el estudio Nueve décadas de explotación de sardina (Sardinella aurita) en Venezuela, del investigador Alfredo Gómez Gaspar del Museo Marino de Margarita y la Universidad de Oriente, publicado en 2022 en el Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras sobre la base de cifras del MinPesca.

En el libro Peces y sus especies (Fundación Polar, 2020) se lee que en 2004 la captura de la sardina (sardinella aurita) alcanzó un récord de 200.000 toneladas métricas, de las cuales 100.000 se pescaron solo en la isla de Margarita.

Pero al año siguiente, el Instituto Nacional Socialista de Pesca (Insopesca), adscrito al Ministerio de Pesca y Acuicultura, reportó una caída de 50% de las capturas de sardinas. El recurso casi desapareció de las aguas de Nueva Esparta. Desde entonces, la producción ha sido fluctuante pero sin superar las 50.000 toneladas métricas anuales.

“Hasta comienzos de la década de los 2.000, la captura de la sardina rondaba las 200.000 toneladas anuales y esa disponibilidad estaba a la orden del consumidor nacional. Un estudio del Instituto Nacional de Nutrición en el que participé indicaba que para 2015 se requerían al menos 500.000 toneladas anuales de proteína pesquera para cubrir los requerimientos nutricionales de Venezuela”, comenta Cárdenas, el experto de la Fundación Caribe Sur. Calcula que en la actualidad existe un déficit de unas 300.000 toneladas anuales para cubrir los requerimientos alimentarios establecidos por el INN, y concluye: “Por esa carencia no se justifica que Venezuela esté exportando el pescado de precio más accesible para los venezolanos”.

En los pueblos pesqueros del estado Sucre, frente a las costas nororientales que constituyen el hábitat por excelencia de la sardina en Venezuela, los pescadores artesanales se precian de “haber salvado al país de una hambruna” durante la pandemia. Lo dicen y voltean luego la vista al mar, como buscando algún trazo de esa abundancia extinguida que les permitió esa hazaña. Pero no divisan ninguna evidencia de que, más allá de ese mismo horizonte al que otean, se encuentran Cuba, Estados Unidos y otros países a los que llegan las preciadas sardinas, cada vez más escasas.

*Esta historia fue producida en alianza con el programa Ocean Reporting Network (ORN) del Pulitzer Center.

Tomado de Venezuela se quita la sardina de la boca para dársela sobre todo a Cuba